Республика Дагестан относится к числу неблагополучных регионов по шигеллезу. Среди установленных возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) удельный вес шигеллеза составляет 16,4%, что в 3–5 раз превышает среднероссийский показатель [1, 2].

Клинической особенностью течения шигеллеза на современном этапе является значительная частота атипичных вариантов, трудных для диагностики, отличающихся склонностью к затяжному течению [3]. Патоморфоз шигеллезной инфекции связан с рядом факторов. Установлено изменение ферментативных свойств и чувствительности шигелл к широко применяемым ранее этиотропным средствам [4, 5].

Существенное влияние на тяжесть течения шигеллезов оказывают такие факторы, как нерациональное питание пациентов, алкоголизм, наркомания, аллергическая патология. У иммунокомпрометированных лиц при шигеллезе может отсутствовать выраженная лихорадка, но поражение толстой кишки носит, как правило, тотальный характер, заболевание протекает длительно, чаще развиваются осложнения [6].

В настоящее время установлено, что период реконвалесценции при тяжелом и среднетяжелом шигеллезе может продолжаться до 3 мес. При этом у больных отмечаются расстройства кишечника, дисбиотические изменения в составе микрофлоры толстой кишки, которые оказывают существенное влияние на скорость репарации слизистой оболочки и восстановление функциональной активности кишечника [7].

Среди неблагоприятных исходов ОКИ в периоде поздней реконвалесценции можно отметить синдром избыточного бактериального роста (СИБР), мальабсорбцию, а также постинфекционный вариант синдрома раздраженного кишечника (ПИ-СРК) [8, 9]. У больных ПИ-СРК с избыточным бактериальным ростом в тонкой кишке клиническая картина отличается выраженной диареей [10].

На фоне снижения смертности от ОКИ в настоящее время профилактика постинфекционных осложнений в период реконвалесценции должна рассматриваться как важная задача, решение которой требует комплексного подхода.

Цель работы – установление современных особенностей течения и исходов шигеллеза у пациентов с различным преморбидным фоном.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 214 больных шигеллезом, проходивших лечение в отделении кишечных инфекций Республиканского центра инфекционных болезней им. С.М. Магомедова (Махачкала) в 2010–2014 гг.

Критериями включения в исследование были подтвержденный диагноз острой бактериальной дизентерии (шигеллеза), возраст от 15 до 65 лет, добровольное информированное согласие пациента на проведение исследований и лечение. Критерии исключения: отказ пациента от участия в исследовании, ВИЧ-инфекция, острый и хронический вирусный гепатит, беременность.

В соответствии с задачами исследования больные находились под наблюдением до периода поздней реконвалесценции в течение 3–6 мес. от начала заболевания. При этом по показаниям проводили гастроэнтерологическое обследование в соответствии с общепринятыми стандартами.

Для культивирования, идентификации и выделения шигелл использовали питательные среды производства НПО «Питательные среды» – филиала ФГУП «НПО «Микроген» (Махачкала), ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (г. Оболенск Московской области).

Для определения достоверности полученных результатов использовали статистические методы оценки: расчет основных числовых статистических характеристик, выявление взаимосвязи для качественных данных – определение отношения шансов (ОШ), коэффициентов сопряженности Пирсона (χ2). Достоверность различий между средними величинами определяли с использованием параметрического критерия Стьюдента (t). Для оценки связи между рядами данных определяли коэффициент корреляции (r). Различия между группами и коэффициенты корреляции считались статистически достоверными при p < 0,05.

Результаты и обсуждение

В октябре 2016 г. в Махачкале была отмечена вспышка шигеллеза, охватившая 2715 человек. Этот факт еще раз подтвердил актуальность проблемы заболеваемости шигеллезом для южного региона России, в частности, для Республики Дагестан. В течение последних десятилетий превалирующей этиологической формой шигеллезной инфекции является дизентерия Флекснера [3].

У всех пациентов в ходе клинико-лабораторного обследования был установлен диагноз шигеллеза: у 27 (12,6%) выделена Sh. sonnei (серовар 1а), у остальных 187 (87,4%) – Sh. flexneri, из них у 32 (15,0%) – серовар 6, у 155 (72,4%) – серовар 2а. Нами изучена зависимость между этиологией шигеллеза и особенностями его течения. Дизентерия Зонне чаще других (в 63,0% случаев) протекает по гастроэнтероколитическому варианту, различие с дизентерией Флекснера, вызванной Sh. flexneri обоих сероваров, при которых преобладает колитический вариант (67,4%), достоверно (p < 0,05). При этом тяжелое течение заболевания имело место только в 7,4% случаев, а в 55,6% случаев оно протекало легко. Наиболее тяжело протекала дизентерия Флекснера, вызванная Sh. flexneri обоих сероваров, при которой тяжелое течение отмечали у 15,6% больных (различие с дизентерией Зонне достоверно, p < 0,05), среднетяжелое – у 46,9%, колитическую форму – у 71,9%. Самыми частыми вариантами шигеллеза были легкое и среднетяжелое течение колитической формы дизентерии Флекснера, что составило 42,1% от всех случаев шигеллеза. Половина всех тяжелых случаев дизентерии была вызвана Sh. flexneri серотипа 2а.

Таким образом, клиническая форма и тяжесть шигеллеза в значительной мере определяются его этиологией. Однако есть основания полагать, что и другие факторы, включая сопутствующие инфекции и инвазии, а также возраст и преморбидный фон пациента, могут определять особенности течения ОКИ.

При изучении анамнеза и медицинской документации нами были выделены подгруппы пациентов с болезнями пищеварительной системы (n = 30) и сердечно-сосудистой (n = 22) системы, анемией (n = 13). Больные с аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, язвенный колит) и злокачественными новообразованиями были объединены в группу иммунокомпрометированных пациентов (n = 11). При этом у части пациентов фоновые состояния сочетались. Группу сравнения составили 146 больных ОКИ без отягощенного преморбидного фона. В качестве критериев оценки течения шигеллеза мы рассматривали тяжесть течения, длительность температурной реакции и диареи, продолжительность госпитализации (табл. 1).

Согласно полученным данным, наиболее тяжело шигеллез протекал у лиц с хроническими болезнями органов пищеварения: у них дольше сохранялись гипертермия и диарейный синдром (p < 0,05), в половине случаев диарея была затяжной и сохранялась свыше 2 нед. Большая продолжительность основных симптомов, особенно диареи, наблюдалась и у иммунокомпрометированных пациентов. Другим фактором, влияющим на течение и исход шигеллеза, является состояние макроорганизма, его иммунологической реактивности и пищеварительной системы [11, 12].

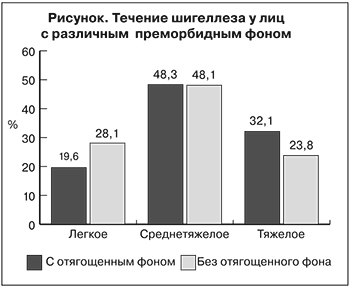

Комплексная клинико-лабораторная оценка показала, что у лиц с отягощенным преморбидным фоном чаще отмечается тяжелое течение шигеллеза (см. рисунок).

Комплексная клинико-лабораторная оценка показала, что у лиц с отягощенным преморбидным фоном чаще отмечается тяжелое течение шигеллеза (см. рисунок).

Кроме этого, мы учитывали сопутствующие инфекции и инвазии ЖКТ, которые были выявлены у 81 (37,9%) пациентов: амебы – у 20 (9,3%), аскариды – у 33 (15,4%), лямблии – у 17 (7,9%), патогенные бактерии (сальмонеллы, эшерихии) – у 11 (5,2%). В 5 случаях было выявлено более одного сопутствующего патогена. Таким образом, особенностью шигеллезов в Республике Дагестан является высокая (около 30%) сопутствующая обсемененность паразитами.

Наличие сопутствующих кишечных инфекций и инвазий увеличивает продолжительность основных проявлений шигеллеза. Наиболее заметно это выражается в увеличении продолжительности гипертермии при аскаридозе и смешанной бактериальной инфекции. Можно также отметить, что в группе больных с сочетанным бактериально-бактериальным или бактериально-паразитарным инфицированием преобладали тяжелые и среднетяжелые формы заболевания (табл. 2).

При анализе исходов шигеллеза обратила на себя внимание группа пациентов, у которых до 3 мес. и более сохранялись нарушения стула, отмечались абдоминальные боли, копрологически выявлялись синдромы нарушения переваривания основных нутриентов. Из 214 больных шигеллезом диарея продолжалась более 2 нед. у 46 (21,5%). Для определения факторов риска хронической диареи мы проанализировали клинический вариант, тяжесть течения шигеллеза и наличие преморбидной патологии (табл. 3).

Согласно полученным результатам, риск затяжной диареи достоверно выше при колитическом варианте заболевания по сравнению с гастроэнтероколитическим. Тяжесть течения и этиология шигеллеза не влияют на шансы развития затяжной диареи.

Нами было проведено катамнестическое наблюдение за лицами, перенесшими шигеллез, в течение 3–6 мес. по окончании острого периода. Опрос показал, что через 3–6 мес. у 71 (33,2%) пациента возникли жалобы на рецидивирующие боли в животе различной локализации, у 40 (18,7%) пациентов – на диспепсические симптомы (тошнота, рвота, отрыжка, изжога), у 44 (20,6%) – на диарею и неустойчивый стул, у 49 (22,9%) – на вздутие живота, метеоризм, урчание.

Таким образом, более половины опрошенных (119 пациентов или 55,6%) отмечали те или иные гастроэнтерологические симптомы; этим пациентам было проведено гастроэнтерологическое обследование.

По результатам бактериологического обследования калового материала у 104 (87,4%) пациентов был обнаружен дисбактериоз кишечника, преимущесвенно 2-й (41,2%) и 3-й (25,2%) степени. В целом более чем у 90% пациентов с гастроэнтерологической патологией имелись те или иные отклонения в микробном пейзаже.

Нарушения биоценоза кишечника, СИБР в большинстве случаев сопровождались развитием пищеварительной недостаточности и колидистального синдрома (по данным копрограммы). Были выявлены достоверные отличия по ряду копрологических симптомов, которые свидетельствуют о развитии у пациентов с постинфекционной гастроэнтерологической патологией относительной панкреатической недостаточности (45,2%; 95% ДИ 35,6–54,8%), нарушения переваривания крахмала (34,6%; 95% ДИ 25,5–43,7%), а также повышенное количество слизи (49,0%; 95% ДИ 39,4–58,6%), лейкоцитов (45,2%; 95% ДИ 35,6–54,8%) и йодофильной флоры в кале, что свидетельствует в пользу персистирующего воспаления в дистальных отделах кишечника. Всего колидистальный синдром копрологически определялся у 3/4 реконвалесцентов с жалобами гастроэнтерологического характера и почти у половины (48,1%) – с мальабсорбцией.

По показаниям было проведено эндоскопическое обследование. 42 пациентам с абдоминальными болями и симптомами желудочной диспепсии (тошнота, рвота, отрыжка, изжога) была проведена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), а 62 пациентам с абдоминальными болями и кишечными симптомами (нарушения стула, метеоризм, вздутие живота) – колоноскопия.

По результатам ЭГДС у 12 (30,0%) пациентов был выявлен рефлюкс-эзофагит, у 35 (87,5%) – гастрит, в том числе у 4 (15,0%) – эрозивно-геморрагический, у 13 (32,5%) – выраженный и у 21 (52,5%) – поверхностный. В 47,5% случаев при проведении быстрого уреазного теста был обнаружен Helicobacterpylori. Во всех случаях поражение слизистой оболочки желудка сопровождалось воспалительными изменениями слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, то есть имел место гастродуоденит.

При колоноскопии изменения слизистой оболочки толстой кишки были диагностированы у 48 (77,4%) обследованных. У 36 (58,1%) пациентов при эндоскопическом исследовании были выявлены катаральный проктосигмоидит или колит, у 7 (11,3%) – геморрагический колит, у 5 (8,1%) – эрозивный.

Комплексный анализ клинических и лабораторно-инструментальных данных позволил охарактеризовать распространенность и структуру постинфекционной гастроэнтерологической патологии. Имеющиеся симптомы были оценены в соответствии с Римскими критериями III (2006). Наличие болей в эпигастрии ближе к средней линии живота, связанных с приемом пищи, чувство переполнения после еды и быстрого насыщения, тошноты расценивались как признаки функциональной диспепсии, которая была диагностирована нами у 27 пациентов, что составило 12,6% от всех перенесших шигеллезную инфекцию. У 41 пациента абдоминальная боль предшествовала дефекации и ослабевала после нее, ассоциировалась с изменениями формы, частоты или консистенции стула, то есть имелись признаки СРК. Таким образом, ПИ-СРК, по нашим данным, развивался у 19,2% пациентов, перенесших шигеллез.

У 36 пациентов на первый план выходили такие симптомы, как метеоризм (урчание и вздутие живота), неустойчивый стул со склонностью к диарее, стеаторея и непереваренные фрагменты пищи в кале, в ряде случаев это сопровождалось снижением массы тела больных. При бактериологическом исследовании у таких лиц обнаруживали избыточный рост условно-патогенной флоры. По комплексу клинико-лабораторных данных нами выставлялся диагноз СИБР, распространенность которого среди наблюдаемого контингента составила 16,8%. Более чем в половине случаев одновременно наблюдались симптомы СРК и СИБР.

Заключение

Комплексное клинико-лабораторное обследование позволило установить, что более чем у половины пациентов, перенесших шигеллез, в периоде поздней реконвалесценции отмечаются жалобы гастроэнтерологического характера. Частой формой постинфекционной патологии ЖКТ является СРК, который в большинстве случаев сопровождается мальабсорбцией и СИБР. Столь высокая распространенность постинфекционной гастроэнтерологической патологии требует проведения профилактических мероприятий, как минимум, в периоде ранней реконвалесценции шигеллеза, своевременной диагностики и лечения.

Нельзя не отметить, что в условиях высокого распространения паразитозов в южных регионах России и сочетанного бактериально-паразитарного инфицирования, которое, по нашим данным, встречается в трети случаев ОКИ, должное значение должно уделяться паразитологической диагностике и противопаразитарному лечению, особенно при атипичных и затяжных диареях. Логично предположить, что пищеварительные нарушения и дисбактериоз обусловлены не столько непосредственным воздействием возбудителей ОКИ, сколько секреторными и моторными нарушениями, которые развивались в рамках постинфекционной гастроэнтерологической патологии.

Таким образом, лечение ОКИ, в том числе шигеллеза, на современном этапе требует учета преморбидного фона, включения препаратов, обеспечивающих профилактику развития постинфекционной патологии ЖКТ. На наш взгляд, это служит основанием для введения кишечных антисептиков, пробиотиков и ферментов в стандарты лечения пациентов с ОКИ в случае отягощенного преморбидного фона уже на ранних стадиях инфекционного процесса.